半田健人様からの応援メッセージ!

こんにちは、ヒトエコ編集部の吉田です。

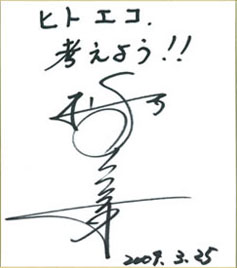

以前の記事で松木安太郎様よりヒトエコに向けて応援メッセージを頂いたことを紹介させていただいておりましたが、それよりも以前に、エコバイオの立川代表と半田健人様が共演された際に、日本油田化プロジェクトに向けての応援メッセージを半田健人様より頂いたことを、過去記事を読み返していて思い出したので、改めてご紹介させていただきます。

以前の記事で松木安太郎様よりヒトエコに向けて応援メッセージを頂いたことを紹介させていただいておりましたが、それよりも以前に、エコバイオの立川代表と半田健人様が共演された際に、日本油田化プロジェクトに向けての応援メッセージを半田健人様より頂いたことを、過去記事を読み返していて思い出したので、改めてご紹介させていただきます。

写真にもあるとおり、半田健人様には日本油田化プロジェクトの趣旨に賛同頂き、番組の収録の際にも、色々なメッセージを発信いただきました。

その収録の模様は、コチラの過去記事をご覧ください!

eco検定

こんにちは、ヒトエコ編集部の吉田です。

突然ですが、皆さん「eco検定」をご存知ですか?

eco検定(環境社会検定試験)とは、できるだけ多くの人に環境問題についての基礎的な知識を持ってもらおうと、東京商工会議所が2006年10月に始めた新しい検定試験のことで、いまや全国176ヶ所で受験でき、第5回までの受験者数は7万4276人、合格者数5万3754人に達しています。

主な受験動機は下記のようです。

1位…勤務先からの薦め

2位…環境問題の基礎知識を身に付けたい

3位…自己啓発

今後、益々の盛り上がりをみせるであろうeco検定、これをきっかけとして環境意識が高まることが期待できる素晴らしい取り組みだと思います。

※日経エコロジー参照

エコポイント

こんにちは、ヒトエコ編集部の吉田です。

最近、「エコポイント」という言葉がニュースや新聞などで取り上げられています。

皆さん、このエコポイントについて、どこまでご存知ですか?

実は環境省が2008年から実施していることはあまり知られていません。

テレビや新聞などの報道では、エコポイントとして伝えられているが、正しくは「エコ・アクション・ポイント」といい、3つの頭文字を取って「EAP」とも呼ばれています。

エコ・アクション・ポイントとは、環境省が推進している地球温暖化対策の1つで、簡単に言うと、「消費者がCO2の削減につながる行動をした場合に特典を与えましょう」というものです。

ポイントを得るには、「EAPマーク」の付いた商品を購入したり、EAPとして認可された対応を取る必要があります。

ポイントをためるには、形式は各店で異なるのですが、エコ・アクション・ポイントの説明が入ったパンフレット形式(リーフレット)が一般的のようで、このリーフレットには1枚ずつ専用ナンバーがあり、この数字を公式サイトで登録することでエコ・アクション・ポイントがたまっていくという仕組みのようです。

※Yahoo JAPANニュース参照

詳しくは、コチラで確認してみてください!

航空会社とバイオ燃料

こんにちは、ヒトエコ編集部の吉田です。

航空会社はEU(欧州連合)でCO2の排出を規制されたことにより、燃料価格の乱高下に備えるとともにCO2削減策として、バイオ燃料を実用化しようという機運が高まっているようです。

航空会社はEU(欧州連合)でCO2の排出を規制されたことにより、燃料価格の乱高下に備えるとともにCO2削減策として、バイオ燃料を実用化しようという機運が高まっているようです。

各社で開発が進むなか、もっとも注目を集めているのが藻類。

油の生産能力はトウモロコシの700倍にもなるうえ、石油とよく似たエネルギー密度の高い油が抽出でき、また、食料と競合しない原料から作れることで代替燃料の原料としてうってつけなのだそうです。

こうした食料と競合しない原料から作るバイオ燃料は「第2世代」と呼ばれるようです。

当サイト内で紹介している「日本油田化プロジェクト」は、使用済み天ぷら油からバイオディーゼル燃料を精製しているので、もちろん第2世代のバイオ燃料です。

※日経エコロジー参照

B5軽油

こんにちは、ヒトエコ編集部の吉田です。

先日の愛媛新聞にバイオディーゼル燃料に関する記事が掲載されていました。

内容としては、

環境事業を手がけるダイキアクシス(愛媛県松山市)において、植物系廃食油が原料のバイオディーゼル燃料を従来の軽油に5%混合した「B5軽油」を5月から、松山市北吉田町のプラントなどで販売する。

B5軽油は二酸化炭素(CO2)排出量が通常の軽油より少なく、温暖化防止への実効果が期待される。

と、掲載されていました。

B5・B10軽油や100%バイオディーゼル燃料と様々な形でバイオディーゼル燃料が供給される仕組みが拡がる事は、使用する方にとっても選択肢が拡がるので、とても良いことだと思います。

こうした廃食油(使用済み天ぷら油)をバイディーゼル燃料にリサイクル取り組みについては、当サイト内でも、多数紹介していますので、是非ご覧ください。

インタビュアー「松木安太郎様」

こんにちは、ヒトエコ編集部の吉田です。

先日、全国誌である「国際グラフ」の取材を、エコバイオ株式会社とヒトエコで受けました。

先日、全国誌である「国際グラフ」の取材を、エコバイオ株式会社とヒトエコで受けました。

なんと、インタビュアーとして元Jリーグの監督で、現在はサッカー解説やタレント活動等マルチに活躍されている松木安太郎氏が来松され、「日本油田化プロジェクト」の取り組みについても非常に興味・共感をお持ちいただき、とても楽しい一時を過ごさせていただきました。

※詳細は、記事が出来上がりましたら、また当サイト内にてご報告させていただきます。

また、ヒトエコについても共感をいただき、

「ヒトエコを通じて〈繋げる、繋がる〉サイトを目指してください。」

との応援メッセージまでいただきました。

※写真は松木様より「ヒトエコ」に向けていただいた応援メッセージです。

頑張れ!愛媛マンダリンパイレーツ!!

こんにちは、ヒトエコ編集部の吉田です。

ヒトエコでも微力ながら応援させていただいている愛媛マンダリンパイレーツですが、現在2戦が終了した段階で1勝1敗となっています。

今週の日曜日(4/12)には、初のホームである愛媛県で試合が行われます。

当日は、愛媛県出身アスリートの元・玉春日関(大相撲)・佐伯美香さん(ビーチバレー)・土佐礼子さん(マラソン)が応援来場されたり、入場回数券を購入された方への抽選会など色々な催しがありますので、皆さんで愛媛マンダリンパイレーツを応援しに球場へいらしてください!

※当日は、駐車場の混雑が予想されますし、エコの観点からも出来るだけ公共の交通機関をご利用ください。

試合日:2009年4月12日(日)

試合開始:14:00 (開場予定13:00) ※開場時間は変更がある場合がございます。

場所:坊っちゃんスタジアム(松山市市坪西町625-1)

対戦チーム:香川オリーブガイナーズ

RSPO(持続可能なパーム油のための円卓会議)

こんにちは、ヒトエコ編集部の吉田です。

突然ですが、世界で一番消費量の多い植物油は何かご存知ですか?

それは、パーム(アブラヤシ)油で、世界での年間消費量は4000万tにも上っています。

主要産地であるボルネオ島では、パーム農園を拡大するために熱帯雨林を伐採して切り開く例が多く、オランウータンやボルネオゾウなどの希少種や絶滅危惧種、またその他の生物の生息する環境が脅かされています。

そのため、2004年にWWF(世界自然保護基金)とパーム油利用企業がRSPO(持続可能なパーム油のための円卓会議)を設立し、生物多様性保全などを盛り込んだ8原則39基準を採択しました。

この条約では、農園が環境に及ばす影響を調べ、環境保全のための経営計画や業務を考慮しているかという項目が定められています。

現在、こうした基準を満たすための取り組みが世界中で行われています。

ただ、日本の食品会社の意識は以前低く、RSPOを知らない企業も多いのが現状です。

2010年に開催されるCOP10(生物多様性条約第10回締約国会議)に向けての早急な対策が求められているようです。

※日経エコロジー参照

食品残渣飼料

はじめまして、ヒトエコ編集部の中野です。

先日TVのニュースで、株式会社菅与という会社のエコへの取り組みを紹介していました。

株式会社菅与の社長様が、豊作なのに不景気で売れ残った食品や、賞味期限が過ぎ販売出来ない物が溢れて、大半を焼却処分していると言う話を聞き、地元のメーカーと共同で開発したリサイクル装置で廃棄予定の食品を飼料として再利用し、養豚・食肉加工までを始めたとのことです。

廃棄予定の食品を飼料として再利用することで、1年間の飼料費が数億円も削減出来たうえ、普通飼料より消化吸収が良いのか豚の発育も良く、笑子豚(エコブー)と名付けられたオリジナルブランドの豚肉は、豚臭さがなくしっかりした味でとても好評とのことでした。

こうした食品残渣を家畜飼料として再利用する取り組みは、愛媛県内においても進んできています。最近では、中四国エリアに展開する大手スーパー株式会社フジと株式会社ロイヤルアイゼンの2社が提携し、フジ(店舗)から出る食品廃棄物を用いてロイヤルアイゼンがたい肥をつくり地元農家に無償で提供、生産された農産物をフジが買い取るという仕組みが、色々なメディアで紹介されていたので、ご存知の方も多いと思います。

エコフィードとも呼ばれたりする、食品残渣飼料への取り組みは、廃棄される食品が多い日本では有効な取り組みだと思います。

ただ、このような取り組みが賞賛されるほど、食料を大量に廃棄しているのも大きな問題なのではないでしょうか?資源の無駄使いを無くすことこそ、生活における一番の環境への取り組みではないかと思います。

八幡浜市でもスタート!

こんにちは、ヒトエコ編集部の吉田です。

ヒトエコの発起人でもあるエコバイオ株式会社の「日本油田化プロジェクト」に八幡浜市様が賛同され、市の所有するパッカー車を、市内で排出された使用済み天ぷら油から精製されたバイオディーゼル燃料で走行させる取り組みがスタートしました。

ヒトエコの発起人でもあるエコバイオ株式会社の「日本油田化プロジェクト」に八幡浜市様が賛同され、市の所有するパッカー車を、市内で排出された使用済み天ぷら油から精製されたバイオディーゼル燃料で走行させる取り組みがスタートしました。

八幡浜市様は、今後この取り組みを「じゃこ天油田化プロジェクト」と名付け、様々なイベント等を計画されているようですので、皆さんの目に止まる機会もあるかと思います。

このような取り組みに関心のある方は、エコバイオ株式会社にお気軽にお問い合わせください。